读汪曾祺的作品,常常能从中发现其身影,小说如此,散文更是如此。

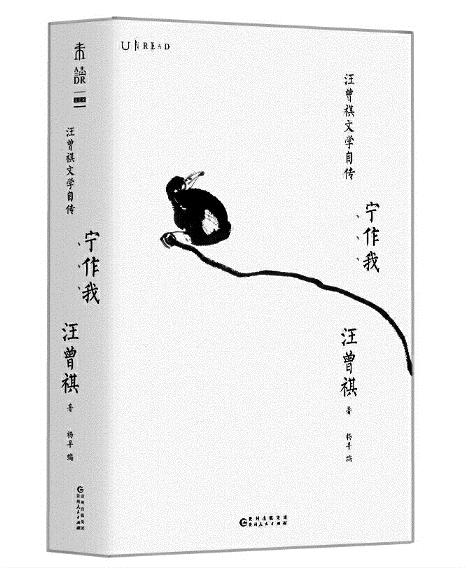

汪曾祺写了很多脍炙人口的作品,却并没有在作品中完完整整地讲过自己的一生。《宁作我》这部“文学自传”,实际上是由资深评论家杨早主编,撷取先生散文里相关的生活记叙和往事回忆,以时间为线索,补缀而成。虽然如此,尚可一窥。书名《宁作我》取自汪曾祺很喜欢的《世说新语》里的一句话:“我与我周旋久,宁作我。”可见编者是深谙汪曾祺的精神气质的。

1920年,汪曾祺出生于江苏淮扬道高邮县(今江苏省高邮市)。高邮汪氏,源自安徽徽州歙县。汪家富有资产,是一个旧式的地主家庭,有田亩,又开设了药铺,与城内名门互通婚姻。汪曾祺的祖父是清朝末科的“拔贡”,所以汪家的地位介于绅、商之间。

汪曾祺对家庭和家乡的感情很深厚。写于1988年的《自报家门》、1991年的《我的家》等散文,都是其对早年生活满怀深情的回忆。汪曾祺在文中写家人家事,写房屋布局,写风土人情,以孩子的视角,抒写温馨、感伤的情感,流露朴素、纯净的人性之美。

汪曾祺的小说和散文的界限并不是很清晰。我们读他的小说,常能觉出散文化的韵致。他在散文里常不经意谈及小说的创作灵感来源,比如《珠子灯》里的孙小姐的原型就是他的二伯母,二伯母守节有年,变得有些古怪。汪曾祺在幼小时对周围的人的情绪就很敏感,又很爱听些奇奇怪怪的人和事,他的小说名作《受戒》《大淖记事》《异秉》等都是有生活原型的。比如,陈小手这样活灵活现、神乎其神的人物,就是他综合自己的观察和民间的传闻写成的。读汪曾祺的散文,常会觉得比小说更生动。比如,他写西南联大各位名师的风姿,栩栩如生,“跑警报”等轶事更成了文学影视作品经常借鉴的情节。

汪曾祺从来不把小说处理成对虚妄之境的描摹空想,也不会只顾对具体人生作雕琢、抽象式的把握,他呈现给读者的是人人都能看懂的生活本身的画面,是那些没有编造痕迹的芸芸众生的苦乐哀愁、生老病死。关键就在这里,中国传统文化的精髓就在这里。生活本身蕴藏着本质的道理。汉语言有着神奇的魅力,可以勾画中国人的人生图景,也足够作为作家体味人生、理解传统文化精髓的得心应手的思维工具。

喜欢汪曾祺的文章,在很大程度上,就是喜欢他那种底蕴丰富的中国味儿,而文章的这种气质在很大程度上就是表现于汉语言的自如运用。汪曾祺的语言很“白”,如白开水,无人为的添加物,清澈到底,干净到底,留着想象的空间,像中国画“留白”的艺术。汪曾祺不仅使作品的语言和作品所表达的民间生态、人文思想相吻合,而且通过对汉语言的重新认识、苦心提炼,进一步显示了汉语言本身的特征和气象,寄寓了汪曾祺本人的文化倾向和人生观、价值观。文化心态决定了他对小说形式、散文纪事、语言审美的追求。

本书序言出自汪曾祺之子汪朗之笔。多年父子成朋友,汪朗抖落了一些笑话。汪曾祺年轻时写小说,难免书生意气,那篇《葡萄上的清粉》的对话就很矫揉造作。汪曾祺后来改了写作滥情的弊病,是出于他自己的觉悟,也是因为老师沈从文的点拨。这部集子的文章中多处谈到沈从文的为人、沈从文作文的要旨,沈从文对汪曾祺的影响,以及汪曾祺对沈从文在20世纪50年代之后搁笔、放弃文学转向文物研究的原因的解释。整部集子终结于汪曾祺1997年撰写的《梦见沈从文先生》,“沈先生在我的梦里说的话并无多少深文大义,但是很中肯。”

这个老头儿看上去很温和,可是骨子里又是固执的。汪曾祺和沈从文,都有自己的坚守,都有中国文人不肯改变的一些东西。