说上海话江南 好滋味在民间

林颐

版次:06 来源:新闻周刊 2023年10月11日

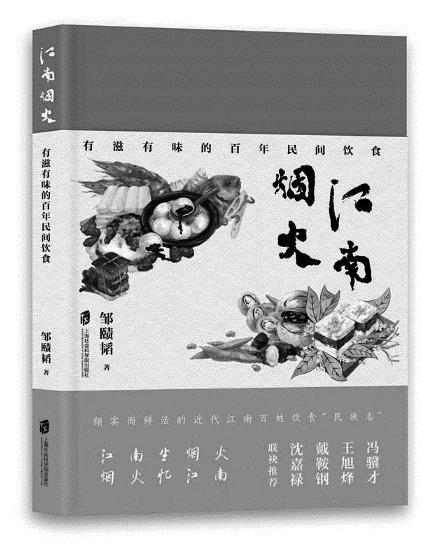

《江南烟火》

作者:邹赜韬

出版社:上海社会科学院出版社

出版时间:2023年7月

秋到江南,秋蟹上市。我家的餐桌上,新增的一道美味,便是毛蟹,清蒸鲜香,油焖醇香,爆炒辣香,无论怎样烹饪,总归就是——好吃!

好吃的是美食,爱读的是好书。我一向喜欢饮食书籍,新近在读《江南烟火》,作者是宁波籍青年作家邹赜韬,毕业于上海大学历史系。收到书的那天傍晚,刚巧一锅毛蟹蒸在灶上,我便就着袅娜炊烟、倚着灶台,先读了其中那篇《秋风起兮品金黄:毛蟹的美味蜕变》。

文中有一处,描述捉毛蟹的情景。作者引用1923年《儿童周报》的描绘:“在迎潮桥的左面,有一个用芦草编成的簖。簖的两边岸上,有二个草棚,是预备在这里过夜的。农夫和他儿子,每夜要到草棚的左右守候着。”这段文字很有场景感,我后来读毕全书,发现它也很能代表作者的写作意图和风格取向。

说起来,中国人吃蟹的历史是很悠久的,早在《周礼》中就有记载,称呼螃蟹为“仄行”,取自其独特的横行走动方式。邹赜韬没有溯源中华几千年各地区的饮食传统,而是扣着江南地方志与老报纸旧刊物上的“豆腐块”做他的文章。换句话说,突出地方特色,突出民间饮食风味,不写美名远扬的飨宴典故,也不是“拨霞供”(火锅)、“元修菜”(豌豆苗)等菜名都讲究的文人品味。在邹赜韬的笔下,“懂吃”的江南,指向的是普罗大众的日常生活,是“有滋有味的百年民间饮食”。

春季里有元宝鱼、汤团、香椿、刚冒尖的笋和翠碧的西湖莼菜;夏季里有酸梅汤、木莲冻、藕粉、逐臭的豆腐和开胃的糟醉;秋天海鲜正当时,鱼虾满桌,毛豆、芋艿是下酒小菜,桂花月饼填满童年记忆,重阳糕谱写九月九日的乡恋;冬日栗香满街巷,酱肉挂檐下,黄酒暖心头,围桌夜聊亲友欢笑,年夜饭是家家户户的团团圆圆……一年四季,一天三餐,另有奉化的蜜桃、洞庭的枇杷、嘉兴的菱角、萧山的杨梅等当令瓜果,它们也是这片地域饮食图谱里的一环。这就是江南的烟火、我们的饮食,有声、有色、有味、有情。

作者力图呈现有地方特色的民俗景观。比如,作者引用1947年《联合晚报》里宁波百姓过年食用“吉祥饭”的描述:“这种节庆食品由黄豆芽、豆腐、年糕、番薯、南瓜、干面、麸等各色食物混合而成。每种食物都代表着一种意义:黄豆芽象征你吃了以后,明年可以万事如意;豆腐,则是因为它的面上有着一块块的格子,这象征你吃了以后可以买田;年糕表示以后高兴;干面则取长命百岁的意义。”这些文字,今时读来仍感亲切。

全书28章节,分成四个部分,以春、夏、秋、冬为序,都是江南百年饮食的回放,更确切地说,是以上海为主体的,包括周边的苏州、杭州、宁波、绍兴等地区的近百年民间饮食。这些文章起初发表于沪上的媒体,除了面向上海读者的写作需求之外,我猜想,作者还有着关于“上海”的特殊性的考量。上海开埠,也不过百余年的时光,这个城市的繁荣兴盛,是现代化的成果,这个城市的“吃”,也最能代表近百年风云激荡的大历史里百姓饮食生活悄然发生的变化。比如,广式凉茶登陆上海滩。在多数“老上海”的心目中,苦口的凉茶绝非能够轻易接受之物。可是,遍地开花的街头小贩却异军突起,证明了上海人对新事物的包容与接纳。

吃,从来不只是吃,还蕴含着文化的积累、社会的变迁。该书除了大量摘引民国报刊段落之外,还有很多老画报的图像视觉资料,不妨也可视作一部近代社会生活别史。