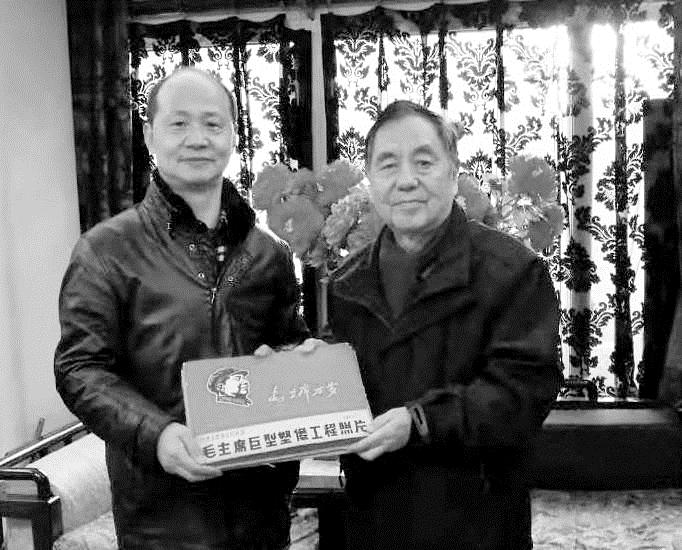

一个阳光明媚、春风和煦的晌午,笔者应约拜访了同济大学1966届建筑学专业校友、我国建筑学知名教授薛光弼先生并接受了他捐赠给母校的珍贵礼物——珍存了50余年的同济大学四平路毛主席巨型塑像全套建筑原始资料和照片。

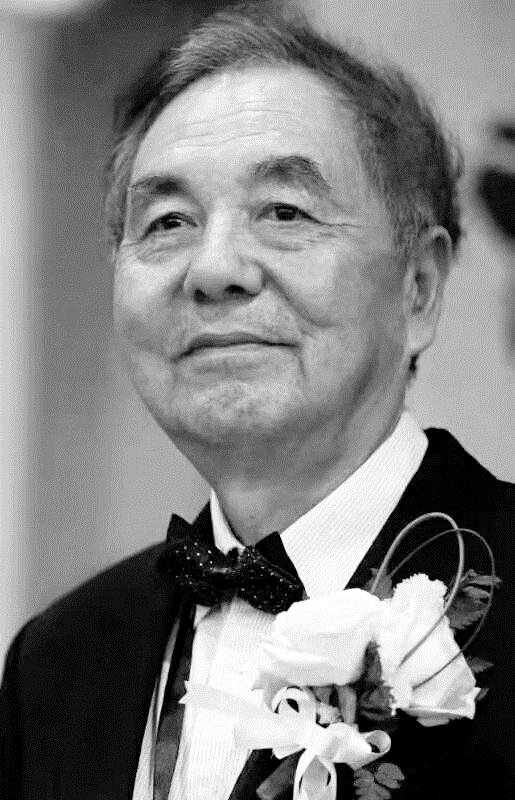

薛老先生居住在福建省福州市风景如画的西湖之畔,这里静谧清幽,暗香疏影。当笔者满怀敬慕之情来到这里的时候,先生已经静候在门前。一眼看去,先生精神矍铄、慈祥而风雅。

立志建筑

薛光弼从小就喜欢画画,受其父亲的影响,他开始逐步向往并立志要做一名优秀的建筑师。随着年龄的增长和知识面的扩展,薛光弼越来越清楚地认识到,建筑艺术是人类一项伟大的艺术。1960年,他第一志愿报考了在国内建筑学方面“最棒的”同济大学并如愿以偿。

在学习上他博览群书,如饥似渴,在李德华、罗小未等著名教授的精心教导和培育下,经过6年的潜心学习,他羽毛渐丰,学成毕业。在大学学习期间,最令他感到骄傲和自豪的就是有机会为母校主持设计并建成毛主席巨型塑像。

当时正处“文化大革命”时期,学校决定建造毛主席塑像,改变校园南北楼的环境和图书馆前面的道路广场。当时学校把建造塑像的工程总指挥任务交给因“文化大革命”滞留学校的建筑学专业毕业生薛光弼,由他组织全校建筑、结构、水、电、道路等专业的部分师生员工进行设计和建造,塑像在理化馆内进行创作。

毛主席的巨型塑像要求高7.1米,基座3米高外贴大理石,总高度10.1米,这些数字寓意着毛主席缔造中国共产党、推翻三座大山、建立新中国等。塑像采用空心钢筋混凝土结构形式。毕业于中央美术学院的青年教师齐子春和塑像组的“艺术家们”动脑筋、想办法,最后功夫不负有心人,取得了艺术上的成功。

当时在做泥塑接近完成时,突然有一天,整个架子塌下来,十几天劳动成果,一下子变成一堆混杂着骨架和泥土的泥堆。当时大家都惊呆了,参加的师生员工个个都很痛心。但是大家没有灰心,薛光弼干脆把被子搬到理化馆来,白天、晚上都守在工地上。

建造塑像工程时,需要将千斤重的手挥起来,这在结构上同时要考虑悬挑和抗震,还要美观、线条流畅等等。这在当时是一个比较难的一个技术,没有先例,也没有资料可参考。而同济人克服了这些困难,自己研究计算,终于建造了“毛主席挥手向前进”的雄伟、生动的毛泽东塑像形象。

这座塑像耸立在母校距今已经快55周年,那时候他刚满26岁。

报效国家

大学毕业以后,薛光弼被分配到了福建省建筑设计院,从事建筑设计工作。

改革开放以后,福建省建筑设计院与在香港英国费高思设计事务所建立合作关系。1979年,薛光弼作为福建省建筑设计院的高级建筑师和骨干被第一批选派到香港,在英国费高思设计事务所工作半年。这时候,正好处于我国改革开放初期,由于商品经济的快速发展,为我国室内设计的发展奠定了基础,使国内设计行业驶上了快速发展的轨道。由于内地与香港当时在室内设计方面有很大的差距,国内室内设计还十分薄弱,有很多空白点。在我国著名建筑评论家、西洋建筑史专家、同济大学罗小未教授的指导和帮助下,薛光弼在香港工作期间着重收集有关室内装修方面的资料。他边工作,边收集资料。1984年1月由天津科技出版社出版了他第一套著作《香港建筑室内设计》和《当代室内设计300例》,这套著作也成为我国国内最早介绍境外室内设计的书籍。

1988-1990年,薛光弼作为访问学者由国家公派自费赴日本、美国进行建筑艺术和建筑设计的考察和学习。他的足迹遍及美国的34座城市。由于没有经费,他只能依靠自己的劳动打工赚钱来解决访问学者的经费问题,送外卖,洗盘子,这些通常在影视、电视剧中出现的镜头,对于当时生活在美国的薛光弼却是经常要做的事情。他用打工赚来的钱,再去学习考察和收集建筑艺术的资料。虽然艰辛,但薛光弼认为这是一件很有意义的事情,因为他热爱建筑艺术。

建筑艺术创作的最高境界,是美好心灵的释放。对于薛光弼而言,他今年已82岁,却依然活跃在建筑设计的工作岗位上,而且还身兼多职,在教授、会长、高级建筑师、中心主任等各种身份之间来回转换。他的工作十分繁忙,但是,他却感到非常快乐和幸福,并能够以一颗十分难得的平常心,去发觉常人所发觉不到的那份美好。这是因为,他从来也没有忘记自己最初的梦想,那就是设计艺术是他一辈子的事业。

情系母校

岁月如歌,在人生的旅途中,无论走到哪里,无论时间过得多久,在心中,会时时记着的是母校、是师长、是同窗。薛光弼大学毕业离开同济以后,经常与母校的老师同学保持联系,时刻不忘回报母校。他毕业55年以来,心念母校发展,前后三次向母校赠书献礼。

第一次是在2007年校庆100周年,薛光弼通过福建省同济校友会向学校捐赠六本书:《美国当代环境艺术》《美国当代建筑造型》《美国当代室内设计》《香港建筑室内设计》《当代室内设计300例》《献给母校同济大学校庆100周年纪念》。前三本书籍是他于1988年至1990年间,考察了美国34个城市,收集了大量建筑艺术方面的资料,整理撰写而成的。最后一本是把他从1966年毕业至今的设计和学术交流的主要成果汇集而成的,以此来表达他对母校的感恩之情。

第二次是在2015年1月,薛光弼向母校赠送了21本书籍,其中12本书赠送给校图书馆,9本书送给学院图书馆。这些书籍有:《知音:海峡两岸三地室内建筑名师作品集》《主流设计——第三届海峡两岸室内设计大奖赛获奖作品集》《“海峡两岸建筑室内设计交流中心”第五届海峡两岸四地室内设计大赛作品集》《CIID中国建筑学会室内设计分会成立25周年庆典纪念画册》等书籍。

第三次是在2016年2月,为迎接同济大学校庆110周年,建筑与城市规划学院院庆65周年,薛光弼向学校赠送了毛主席塑像工程系列照片册。1966年他已读完大学建筑学六年级毕业,正值“文化大革命”开始,当时他在学校组织《红画笔》工作,并接受了学校交给他的规划设计自己的校园,创建毛主席塑像工程总指挥的任务。为了做好这一工作,凭着一身赤胆忠心,他主持设计并参加了建造毛主席塑像工程的全过程,完成了学校校园广场、道路、绿化工程和毛主席塑像工程的设计和施工。事后他把这个工程设计和施工的全过程照片编辑成《上海同济大学毛主席巨型塑像》工程照相册,一直保存了50年,2016年2月将《上海同济大学毛主席巨型塑像》工程照相册按原样制作成册送给学校。

薛光弼向母校的三次赠书,不仅表达了他热爱母校,愿将自己的成果献给母校的游子情怀,更重要的是进一步诠释了他把自己的一生献给建筑设计事业的坚定信念。

正所谓:走遍千山万水,抒尽画意诗情,茶煮春花秋月,笑看云淡风清。

幸福的人,会把甜蜜写在脸上,即使没有笑容,也像清晨那一抹阳光,让人能预见那即将出现的灿烂光辉。