疫情期间,“方舱男孩”以“病床为书桌”的照片刷屏,这不仅是心无旁骛读书场景图,其背后亦折射出一种理想、一种向上的力量。人生之路,不可能一帆风顺,一片坦途,当困境来临时,或许会恐惧、慌乱,但是这却是难得的静心思考的时刻,是一段难得的与自己相处、向内观望的机会。此刻的思考与行动或许就会深深影响你的未来人生。我们对于人生究竟需要什么?我们最终追求的是什么?哪些是我们应该舍弃的,我们需要努力的地方在哪里?因恐惧、慌乱的心得到一段修复期,审视和思考自我,积蓄未来前行的力量。

人生是逆旅,我亦是行人。交大的杰出校友钱学森、屠岸、汪耕、屠基达因病而暂停学业,最终他们选择化困守的隔离为独立思考成长期。现在让我们一同走进他们的故事,感悟他们的从容、勇者无惧和可贵的人生定力。

钱学森院士:

因伤寒休学接触共产主义

1930年春夏之际,入学交大将近一年且向来体质不错的钱学森得了伤寒,病情来势汹汹,需要长时间疗养。于是,钱学森急忙向交大办了为期一年的休学手续。休学一年,他暂时抛下学业负担,在杭州方谷园家里养病,同时有了比较充裕的自由读书时间。

期间他大量阅读哲学、文艺、工程类图书,其中有许多进步书籍。这是他第一次接触科学共产主义;他阅读马克思的《资本论》、普列汉诺夫的《论艺术》等马克思主义经典著作。他感到只有唯物史观和辩证唯物主义才是有道理的,唯心主义等没有道理;经济学也是马克思讲的有道理,而资产阶级那一套经济学理论,则不能自圆其说。

后来,他谈起这段经历的感受时说:“既然我是学科学的,那么,对于社会和宇宙的看法,就得有一个正确的科学态度。我们科学工作者如果掌握了它,就等于掌握了研究宇宙、人类社会和研究科学的钥匙,就等于我们在人生道路上有了正确的方向。”

著名诗人、翻译家屠岸:

诗歌、爱情和信仰给了他力量

1946年5月,就读于交大管理学院铁路管理系的屠岸(学名蒋璧厚),在临近毕业那一年,年仅22岁风华正茂的他却不幸染上肺结核,需与健康人隔离。这在当时无疑是一件可怕的事,那时肺结核没有特效药,患上了等于判了死刑。

对屠岸来说,生活的一切刚刚开始:在交大因为醉心于外文系主任唐庆诒先生的授课,他发起成立了“南洋诗文社”,与交大同学合办油印诗刊《野火》,参加进步的学生运动,开始尝试写诗,并翻译外国诗歌。就在这一年,与屠岸志同道合、向往奔赴延安的交大同窗好友张志镳,不幸肺病复发去世。更让他不能释怀的是,他最喜欢的英国诗人济慈,也是22岁染上肺结核,才华横溢的他25岁便离开人世。屠岸感到很绝望,他不禁把英年早逝的济慈引为知己,对济慈的命运和诗歌有了一种更深的理解,好像超越了时空在生命和诗情上相遇。

这时候,他当时的女友,后来的妻子章妙英向他伸出温暖的手,这给屠岸战胜疾病增强了信心。但同时,屠岸觉得信仰也给了他力量。因为他在交大期间一直追求进步,患病前的三月,他经同在交大读书的表弟,已是共产党员的奚祖纲(戈宁)介绍加入中国共产党。隔离期读济慈的诗歌,爱情和信仰成为支持他活下去的力量。最后屠岸恢复了健康,他也更坚定了自己的信仰。由于这场大病,他未能在交大继续学业。离开交大后,他继续从事地下工作和文学翻译之路。山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,我们能生机勃勃,世界遂能生机勃勃。

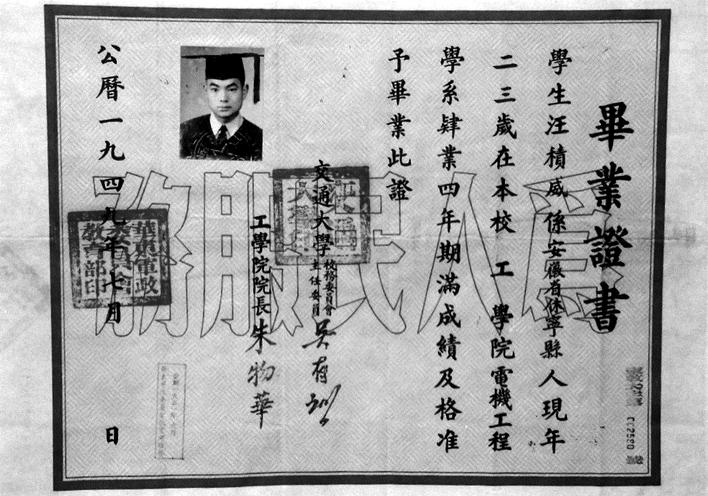

汪耕院士:

追求各尽所能、坦诚互助的理想社会

1944年9月,汪耕(原名汪积威)考进迁到重庆办学的交通大学,入读最热门的电机工程系。当时交大实行淘汰制,特别是一二年级学生,几门主课考试频繁,一两门主课不及格就要退学,所以学生大多很用功。出身贫寒的汪耕发奋苦读,成绩优异但是营养很差,身体虚弱。1945年,交大迁回上海,回迁途中汪耕看到人们的悲惨生活和回到上海看到当时国民党统治下花天酒地的生活,两种生活人群是如此鲜明而尖刻地存在,使汪耕思想上印下了深刻痕迹。

1946年,回到徐汇交大的汪耕肺结核复发。当时国外已发明特效药,但是非普通人能买得起。得了肺结核,打破了汪耕个人一切的幻想,他体会到光凭个人努力有出路的想法是错误的。隔离期间,他阅读了一些肺结核疗养书籍,顽强而又耐心地静卧休养,翻阅了一些鲁迅作品,对当时的旧社会有了一些认识。同时,彼时的交大作为爱国运动的“民主堡垒”,中共地下党领导的学生进步活动风起云涌。撤退到解放区的同学们也来信告知解放区的真实情况,这对汪耕思想触动很大。

隔离初期他伤感、孤独,但他很快重启自我,逐步确立自己的人生观。他觉得在旧中国,像他这样仅仅通过个人奋斗和才能立足于世是行不通的,应该追求一个各尽所能、坦诚互助,没有尔虞我诈的理想社会。同时,他认识到身体健康的重要性,作为一个未来的专业人员要锻炼好身体,他应该通过自己的专业工作,对国家、社会和人民做出贡献。

屠基达院士:

成长为富于理想、独立思考、敢于斗争的爱国青年

1946年,屠基达以优异的成绩被交大航空系、清华电机系和浙大化工系同时录取。由来已久的“航空梦”让他毅然选择了交大航空系,立志实现航空报国的理想。

交大历来以功课紧著称。除了必须认真完成作业外,大小考试严而多是一大特色。屠基达回忆“交大学习,我身经几百战,多年以后还有些心有余悸,好几次遇到焦心事晚上会做梦,觉得似乎在临考前夕,功课没有准备好,愁情万千,心急火燎,也算是一个后遗症吧。

当然,由于在交大多年的考试等锻炼,久经沙场,也掌握了临场不慌、先易后难、谨慎认真、自我检查等方法。”

1948年5月,由于学习紧张、营养不良等因素,屠基达患上了肺结核,不得不中断学业,在家休养一年。刚开始他心情焦虑、孤独。

在那段独处的日子里,他常想起古今中外遭受苦难而奋发图强的仁人志士的事迹,想着未来光明的前途,心中渐渐开朗起来,坚定了对学习与生活的信心。

下半年,屠基达在香港从事地下党工作的大哥屠基远回到上海,准备迎接上海解放及接收上海相关工作。屠基达休学在家,帮大哥保管文件,邮寄一些以上海总工会名义发给有关人士的公告等。

1949年5月上海解放后,他尚未复学,主动联系已被军管会接收的军用吉普车修理厂参加实习。复学后,屠基达陆续参加了青年团、党支部和党总支的工作。